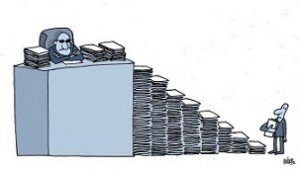

Kafka y el talón

(29/02/2020) Voy pocas veces a los bancos, pero no quisiera exagerar si les digo que siempre que lo hago me parece estar viviendo una experiencia kafkiana. Y esa mañana, tocaba.

Para empezar siempre me equivoco de mesa (ya no hay ventanillas, sino mamparas) o sea que si voy a resolver un problema en la mesa A, cuando accedo a ella tras esperar lo imaginable, siempre me dicen que es en la B donde tengo que acudir. Y esto hace que me enfade conmigo mismo, que baje mi autoestima y que me aproxime a lo que debe ser una depresión postparto.

Llego a la mesa B, la de la subdirectora me dicen, y compruebo que está vacía. Espero un buen rato y cuando, cansado tanto por la espera como por la falta de información, le pregunto al empleado que reina en la mesa adjunta, este me responde lacónico “no tardará”.

Tranquilizado por las palabras del hombre vuelvo a sentarme y, consciente de que en una entidad bancaria todo es oro menos el tiempo, hago lo que todos hacemos en estos casos: saco el móvil y a esperar.

Como el tiempo seguía pasando y nadie aparecía por aquel laberinto de mamparas, me levanté y al mismo trabajador que me tranquilizó le pregunté cuánto tiempo tendría que seguir esperando.

-Llegará de un momento a otro. Tiene que estar al llegar -me volvió a tranquilizar.

Vuelvo a sentarme. Pienso y me pregunto qué rayos me ha llevado a tamaña situación, “qué pecado cometí contra vosotros naciendo” que diría Calderón. Soy de los que utilizo los cajeros automáticos, hago transferencias y pagos por Internet y cuando hay que sacar billete para utilizar autocar, tren o avión lo hago desde casa. Pero una duda me había llevado al banco: tenía que hacer un talón nominal para un pago ante notario y quería saber los pasos a seguir.

Reconozco que siempre he sido muy torpe para asuntos de finanzas y que toda la culpa es mía.

Cuando estaba a punto de abandonar el barco, o sea el banco, veo que una mujer se acerca a la mesa esbozando un tímido saludo, un “hola” casi inaudible. ¡La subdirectora, por fin!

Presuroso me dispuse a contarle el motivo de mi presencia en su república, pero ella me hizo un gesto como de “espere que me acomode”, se quitó el chaquetón, lo colgó, escribió una nota en una hoja en blanco, se sentó ante la pantalla, tecleó algo y por fin (¡cielos! que dulces pueden resultar algunas palabras) me preguntó “¿dígame?”.

Aunque pensé que algún tipo de disculpa se merecía mi larga espera y que, aunque no existe en el catecismo bancario normas que obliguen a disculparse ante un cliente, hubiera quedado bien un “perdone mi tardanza” o “siento haberle hecho esperar”, le expuse el motivo de mi visita como vasallo a reina en su castillo.

Ella, tras oír mis palabras, se enfrascó en el ordenador, mientras yo seguía desterrado al mundo de los silencios. Al cabo de un buen rato, la esfinge de la tecla me preguntó por fin: “¿para cuándo quiere el talón?”, “¡para el jueves!” clamé con presteza, como si aligerando mi respuesta consiguiera agilizar la suya. Pero no. De nuevo se introdujo en la computadora, como quien se sumerge en una meditación, emitiendo sutiles quejas, como niña protestona, ante las dificultades que le daba la máquina.

-Menos mal que será el jueves, pues ni hoy, ni mañana, ni pasado, está el director y se necesitan dos apoderados para firmar el talón.

Asentí a sus palabras y agradecí enormemente que aquella estatua silente, aquel ser impávido, se dignara por fin dedicarme más de dos palabras.

Luego, vuelta la burra al trigo: ella peleándose con el ordenador, emitiendo de vez en cuando palabras entrecortadas de disgusto al no conseguir lo que buscaba; yo, callado como un mueble.

Mostrando una osadía desconocida en mí, me atreví a preguntar “¿qué gastos tiene?”

“Eso es lo que estoy buscando” sentenció y volvió al silencio, a la pantalla y a la impotencia.

Pasaba el tiempo. Allí nadie decía nada. “Tranquilo, me dije, al menos esto te dará para escribir el próximo artículo”.

Después de unos minutos que me parecieron horas, la subdirectora llamó a un compañero. Bisbiseando para que yo no captara la súplica, masculló unas palabras que yo traduje como un grito de socorro informático.

El hombre tecleó y tecleó, y pasado un rato, abandonó la ayuda. Él, tampoco. Yo me pellizcaba por si estaba soñando. La mujer seguía peleándose con el ordenador sin encontrar lo que buscaba.

Tras convencerse de su impotencia (a buenas horas, mangas verdes) cogió el teléfono y llamó a alguien (supongo que a uno de esos sabios que, en cualquier empresa digitalizada, acuden en auxilio de quienes tropiezan con la tecnología). Teléfono en mano siguió los pasos que le dictaban por el auricular “entrada”, “clientes”, “talonario”, “pagos”, “comisión” y al cabo de unos segundos, ¡eureka!, colgó el teléfono y se dirigió hacia mi desgraciada estampa para asesorarme “Cero coma cuatro por ciento”.

Tras oír esas cinco palabras que ya se encuentran entre las más hermosas que he oído en mi vida, junto con amor, salud y familia…despedíme, fuíme y no hubo nada.